新着情報

4年茨城県ものづくり探究FW(フィールドワーク)

4年生は、10月16日から2泊3日で茨城県と栃木県へフィールドワークに出かけました。フィールドワークのテーマは、1年間を通して取り組んでいる探究活動「ものづくり」につながる「伝統工芸の探究 」です。日本各地に受け継がれてきた染物・織物・畳・焼き物を実際に見て、触れて、学ぶことを目的に活動します。

1日目は、茨城県結城市で「染物・織物・畳」の探究です。それぞれの探究を行うフィールド・施設では、結城紬の糸づくりや機織りの様子を見学しました。職人さんが丁寧に糸をつむぐ姿に、子どもたちは思わず息をのんで見入っていました。機織り体験では、最初は難しそうにしていた子も、少しずつコツをつかんで楽しそうに機織りをすることができました。また、結城市商工会議所では畳づくりについて学びました。畳の材料、歴史や作り方、今時の畳屋さんの仕事について学びました。い草の香りや手ざわりを感じながら、身近な生活の中にも職人の技が生きていることに気づきました。

2日目は、栃木県益子町で「焼き物」の探究です。午前・午後とろくろや手びねりの陶芸体験に挑戦しました。ろくろ体験では、職人さんのやさしい手ほどきを受けながら、粘土の感触を楽しみました。初めて電動ろくろを使う子も多く、最初は少し緊張した様子でしたが、次第に「うまくできた!」「もう少し広げてみようかな」と友達同士で声をかけ合いながら、自分の作品づくりに夢中になっていました。手びねりでは、手だけで粘土を丸めたり、のばしたり、少しずつ指先で形を整えながら、自分の思い描いた形をつくっていきました。力の入れ方や手の動かし方で、形や厚さが変わるため、まるで粘土と話をしているようでした。

「思ったよりむずかしい!」「でも楽しい!」「形になってきた!」と、作品づくりを楽しむ声があちこちから聞こえました。完成した作品を見つめる目には、達成感とよろこびがあふれていました。昼食後は、益子焼を有名にした陶芸家・濱田庄司邸を訪れました。展示室では、焼き物の作り方や釉薬(ゆうやく)の違いを、実際の壺を見比べながら学びました。子どもたちは、色や質感の変化に興味をもち、「どうしてこんな色になるんだろう」と目を輝かせて話を聞いていました。また、登窯(のぼりがま)を見学しました。山の斜面を利用してつくられた大きな焼き物のかまどで、いくつもの部屋が階段のようにつながっており、下の部屋でたいた火の熱が上の部屋へと流れていくしくみになっています。案内してくださった方からは、「登窯では一度にたくさんの作品を焼くことができること」や、「火の強さや空気の入り方で焼き上がりの色が変わること」などを教えていただきました。子どもたちは、実際の窯の大きさや構造に驚きながら、昔の人の工夫や努力に感心していました。焼き物の文化や歴史、そして自分の手で形をつくる体験を通して、子どもたちは“ものづくりの奥深さ”を感じ取っていました。

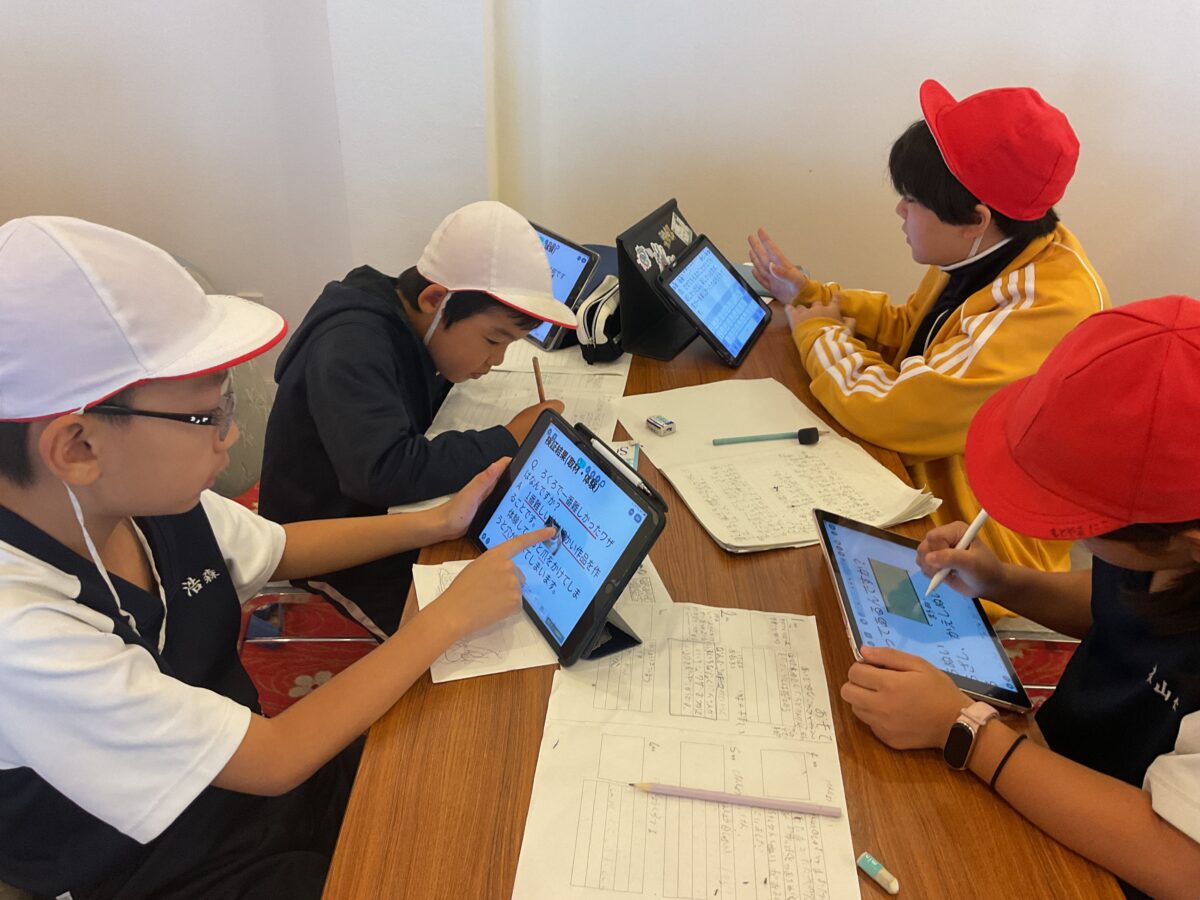

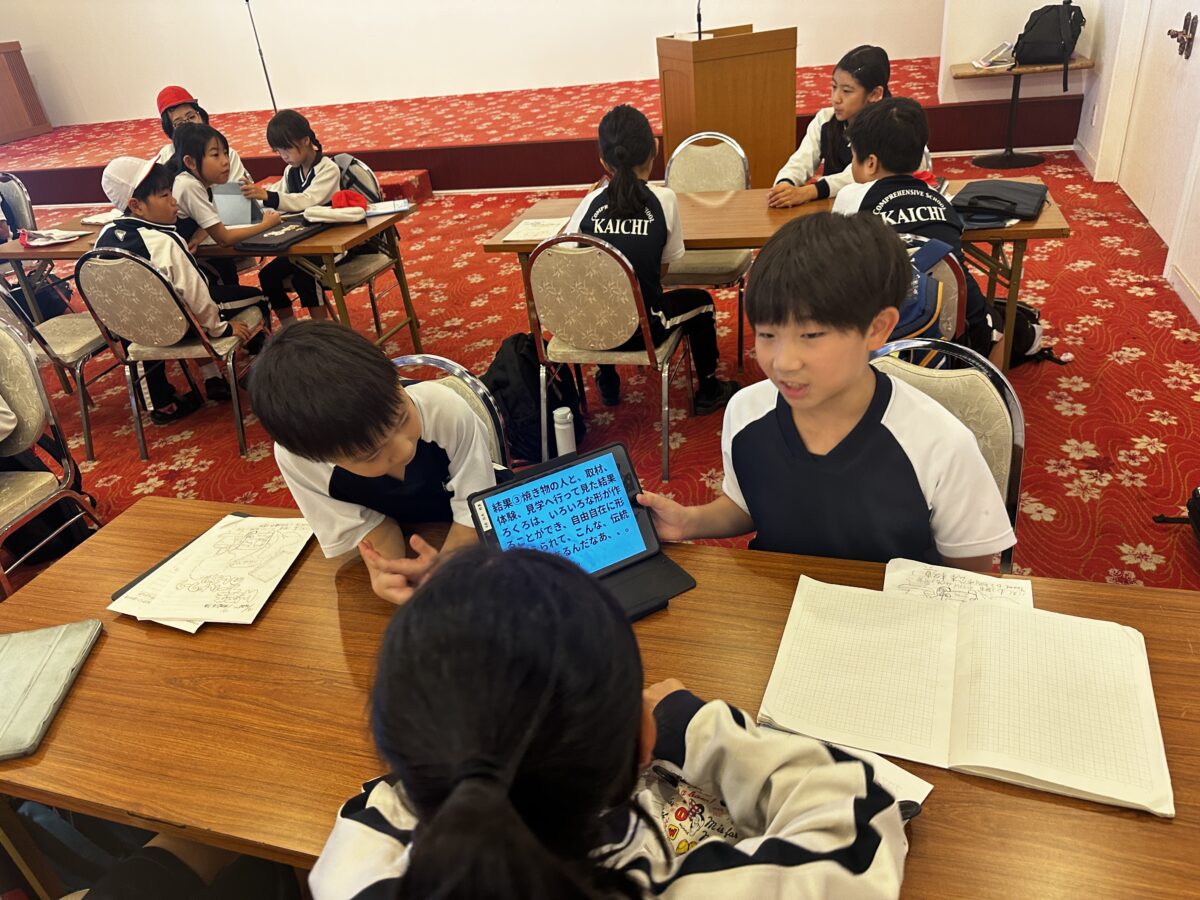

3日目、最終日はグループごとに探究の成果をまとめ、発表会を行いました。「ものづくりとは、進化である」「ものづくりとは職人技である。」「ものづくりとは、心である」など、子どもたち一人ひとりが自分の言葉で学びを伝えました。聞いている子どもたちも真剣なまなざしで耳を傾け、お互いの発表から新たな発見を得ていました。

4年生の子どもたちは、この3日間で、伝統工芸の現場にふれることで、学びがより深まりました。子どもたちは、職人の方々の仕事への誇りや、受け継がれてきた技の大切さを肌で感じていました。また、宿泊を通して、時間を守ることや仲間と協力することの大切さにも気づくことができました。この3日間で学んだ「ものづくりの心」は、これからの探究活動にもつながっていきます。